ブログ

CTにて原因根が判明する

2021/01/29

こんにちは、静岡市駿河区にある歯科医院、小嶋デンタルクリニックです。

歯科治療は歯科用CTの出現で劇的に変わったと言ってもいいほど、治療にはマストになってきました。

以前は、CTの活用といえばインプラント治療などを行う時がメインで撮影する事が多かったのですが、保険診療でも算定する範囲が増えてきたこともあり、様々な治療で使用する事が増えました。

歯科におけるCT撮影の意義としては、口腔内の状態を3次元的に精査する事ができる事です。

一般的なレントゲンは2次元での平面での診断となっています。

3次元にする事で、より多くの情報が得られ診断や治療の精度が飛躍的に向上してきています。

インプラント治療においては、

・骨質

・幅

・密度

・神経との距離

・上顎洞との距離

・鼻腔との距離

・病巣の有無

上記のような事が明確にわかるため診査診断計画まで、行う事ができます。

またこの情報をもとに、口腔内スキャナーで読み取った情報とマッチングさせる事で精度の高いサージカルガイドの作成ができるようになります。

親知らず抜歯に関しては

・親知らずの根の形態

・下歯槽神経との距離や接し方

・舌神経との関係

・上顎洞との関係

などがわかるようになります。

埋伏抜歯の際は、事前にCT撮影をする事ができれば抜歯の難易度もあらかじめ予測する事ができます。

そうする事で、術後起こり得るリスクなども事前に根拠を持ってしっかりと説明する事ができます。

根管治療においては、

・歯根破折の有無

・根尖病巣の状態

・根尖病巣が出現している根の確認

・歯根の形態や石灰化の状態

上記のような情報を得る事ができます。

最後に一つ症例。

右上の歯が痛むと訴えてこられた患者様。

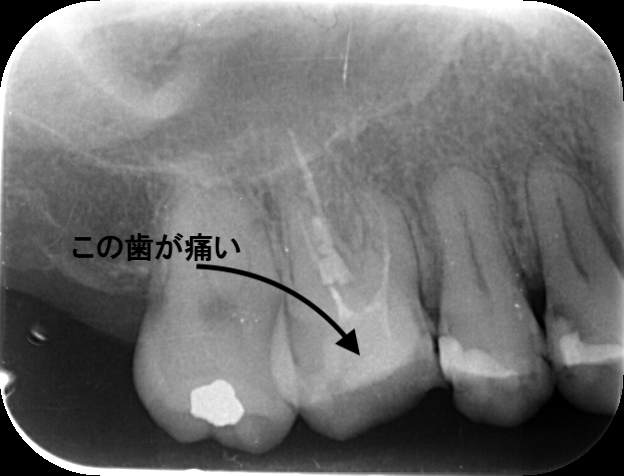

2次元のレントゲンではこのような状態でした。

歯を叩いていくと明確に奥から2番目の歯に反応を示します。ここはレントゲン所見では根管治療を過去に行っている状態ですね。

でもこのレントゲンだと、どこの根が感染しているのかが明確にはなりません。

上顎の第一大臼歯は3根存在しています。

実際根管治療を開始すると、3根のうち一つからかなり多く排膿がありました。

結果としては近心根に頬側骨に到達する感染があった事がわかりました。

歯根破折などは起きていませんでした。

治療としては近心根含め根管治療を継続していく必要があるという事でした。

CT撮影を行うと2次元では把握できなかった病巣などを明確に理解する事ができます。

理解した状態で治療に取り組むのと、予測で取り組むのでは大きく異なります。

歯科治療における根管治療は、盲目的な治療ですので診査診断がきちんと求められます。

被曝量の問題があるため何回も撮影するものではありませんが、現代の歯科治療においては欠かせないものとなってきています。

コジデン院長ブログ(様々なことをゆる〜く書いています)

→https://ameblo.jp/kojima-dental

トライアスロンで健康ライフブログ(趣味のトライアスロンのレース記です)

→http://triathlon51.com

インプラント専用サイト

→ https://ryu-implant.net

054-654-1020

054-654-1020 Web予約

Web予約